Ai ritrovamenti relativi alla città romana dagli scavi di Città Alta sono dedicate due grandi sale piano terreno e l’installazione interattiva al centro della sala, dove è possibile visualizzare i principali siti di Bergomum.

Al tempo degli antichi Romani Bergamo fu un’importante città, chiamata Bergomum, edificata sul colle precedentemente abitato da un gruppo di Celti, in posizione strategica tra i monti e la pianura, punto di riferimento di un vasto territorio solcato da percorsi commerciali e ricco di materie prime

I luoghi di sepoltura sorgevano fuori dalla cinta muraria, lungo le strade che conducevano alle principali città vicine, Milano, Brescia e Como.La più importante delle tre necropoli di Bergomum è quella che sorgeva lungo l’attuale via Borgo Canale, la via suburbana che conduceva a Como.

Come tutte le città romane, anche a Bergomum era presente lo schema viario canonico, pur irregolare, imperniato sul decumanus maximus, con andamento sud-est/nord-ovest, identificato nell’attuale asse via Colleoni-via Gombito, e sul cardo maximus, riconosciuto in via San Lorenzo-via Mario Lupo.

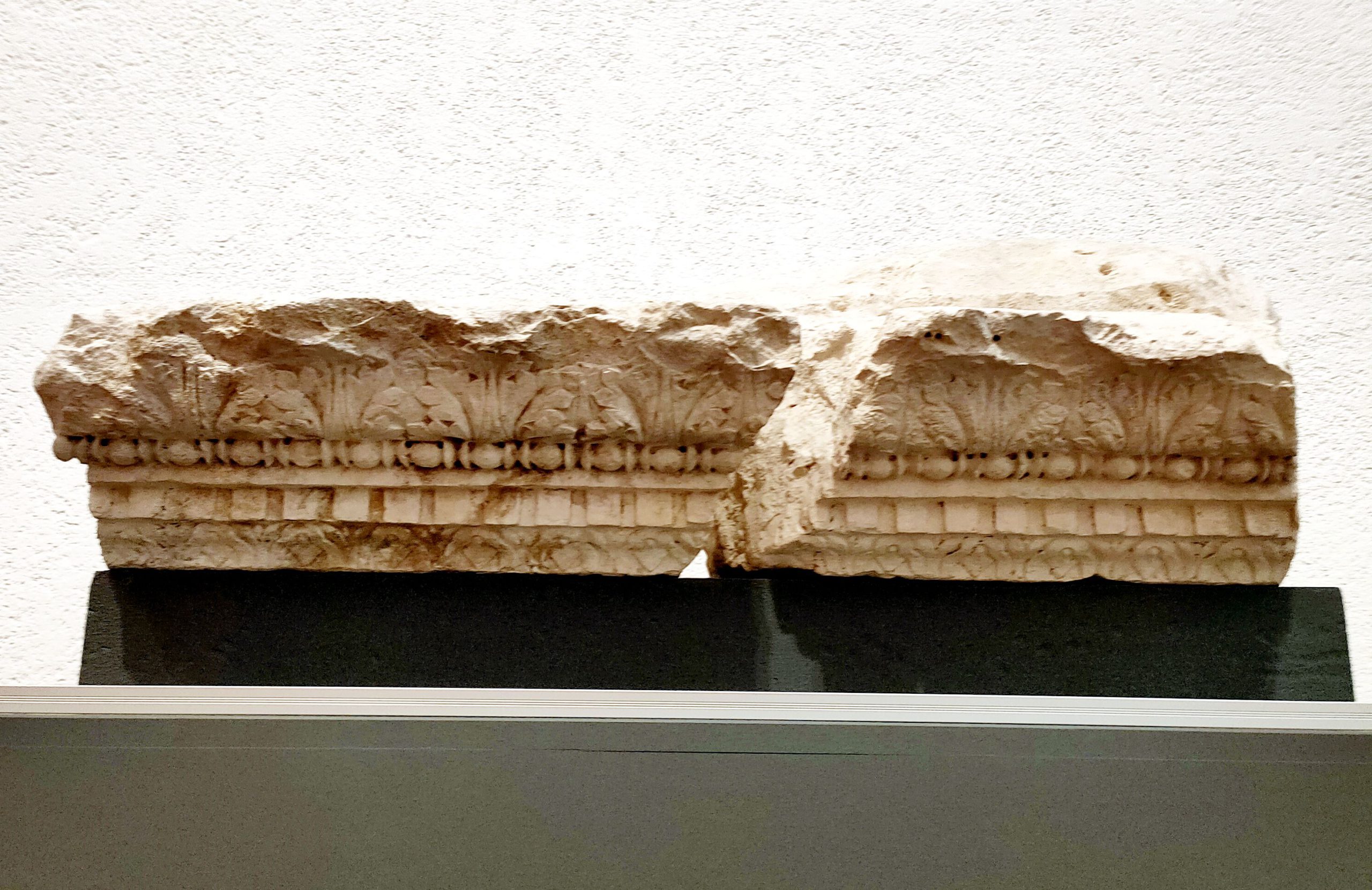

Nel settore occidentale della città, ai piedi del colle di San Giovanni e nei pressi di Colle Aperto, è stato localizzato il quartiere con gli edifici da spettacolo. Nell’anfiteatro di Bergomum si svolgevano i giochi gladiatori. Il combattimento tra due gladiatori, Pinnesis e Valerio Valeriano, è ricordato in una lastra del III secolo d.C. rinvenuta sul colle di San Giovanni. Poco distante, nell’attuale piazza Mascheroni, sorgeva anche il teatro, di cui conosciamo alcuni frammenti della decorazione marmorea.

Il foro di Bergomum, la piazza principale della città romana, si trovava nei pressi di Piazza Vecchia. Del suo aspetto monumentale si conosce molto poco, a causa delle profonde trasformazioni che interessarono la porzione centrale della città nelle epoche successive.

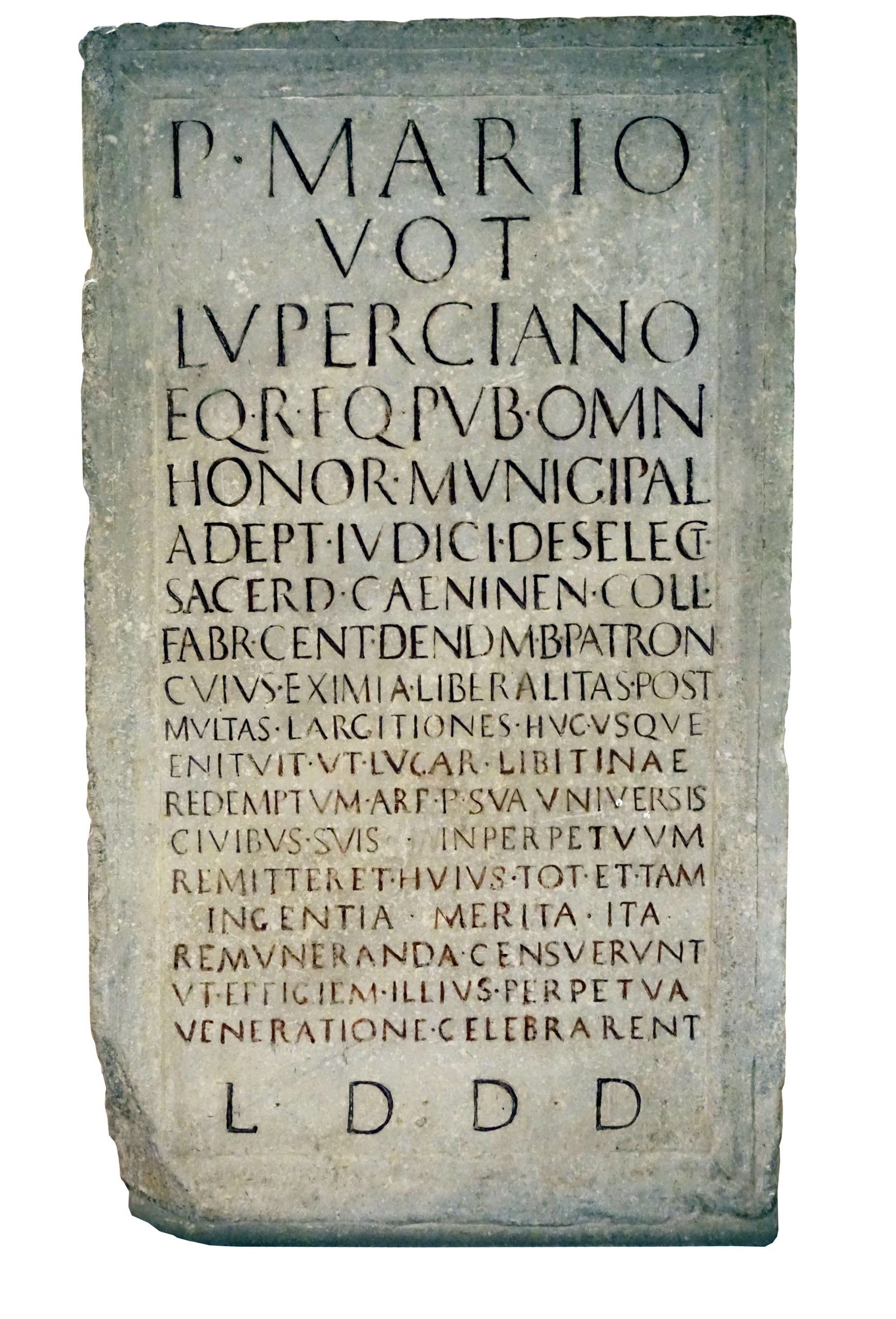

Bergomum era parte di un articolato sistema di scambi con il Mediterraneo e le regioni transalpine, come testimoniano i ritrovamenti di anfore e ceramiche d’importazione in diversi punti della città. È possibile che nel foro, o nelle immediate vicinanze, fosse stato eretto in pubblico con decreto dei Decurioni il ritratto di Publio Mario Luperciano, eminente cittadino di Bergomum, ricordato dall’iscrizione di una lapide onoraria databile tra la metà del I e la metà del II secolo d.C.

Mentre nel territorio di Bergomum è attestata la diffusione del culto ufficiale romano, con dediche sacre a Giove, Giunone, Minerva, Diana e Nettuno, poco si sa dei culti praticati in città. L’ara offerta a Giove e a tutti gli dei trovata alla Rocca è forse indizio di un culto pluralistico.

Alle pendici orientali del colle di San Giovanni, in via San Salvatore, si trovava una fontana, dentro la cui vasca sono state recuperate 149 monete databili tra il III e il IV secolo d.C., 5 lucerne e frammenti di recipienti di vetro, che componevano una stipe votiva connessa a un rituale di offerta nelle acque.

L’impianto idrico progettato dai Romani a Bergomum permetteva un efficace e capillare rifornimento delle acque per mezzo di strutture idrauliche talmente efficienti e funzionali da essere ancora in uso nel Medioevo.

La città era provvista di un impianto termale, localizzato in piazza Mercato del Fieno, di cui è stato messo in luce un vano absidato provvisto di pilastrini in cotto che sostenevano il pavimento sospeso; un’epigrafe menziona Lucius Cluvienus Cilo, che donò alla città l’edificio termale e un tratto dell’acquedotto.

L’antica Bergomum aveva quartieri residenziali con domus prestigiose. Nella seconda metà del I secolo a.C. iniziarono le prime opere di terrazzamento per la loro costruzione, ma la maggiore espansione edilizia avvenne nel I e nel II secolo d.C.

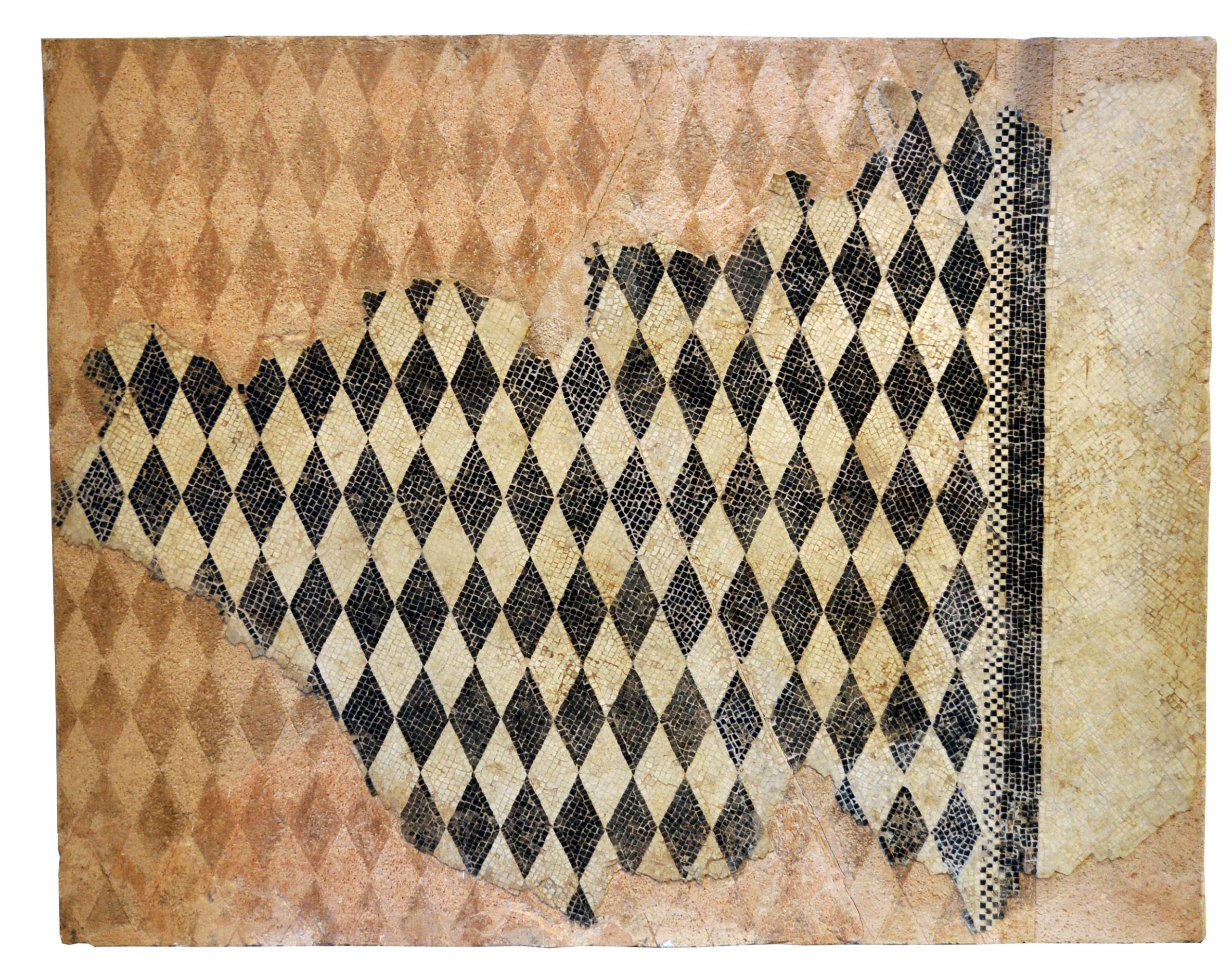

Le dimore di età romana si adattarono alla morfologia del colle che favorì uno sviluppo verticale, con vani seminterrati e più piani disposti su terrazzamenti a diverse altezze. Le case erano dotate di infrastrutture idrauliche e di riscaldamento. Le stanze padronali avevano pareti riccamente affrescate e pavimenti a mosaico con motivi geometrici e figurativi.

L’arredo era essenziale, ma allo stesso tempo lussuoso, come documenta, tra altri preziosi reperti, il trapezoforo in marmo greco dalla domus di via S. Lorenzo.

Le domus meglio conosciute sono quella di via Arena-via Mayr, quella messa in luce a nord della Biblioteca A. Mai, in vicolo Aquila Nera (ora Area Archeologica), e quella di via San Lorenzo, che nel III secolo d.C. divenne bottega di un fabbro.