La collezione egizia di Bergamo è frutto di raccolte selettive e casuali avvenute nel corso del XIX secolo dietro la spinta di una pratica assai diffusa in Europa e della passione per le antichità egiziane sviluppatasi in seguito alla spedizione napoleonica in Egitto.

La provenienza e le modalità di acquisizione di tutti i piccoli oggetti di ambito funerario sono ignote. Ben documentata è invece la donazione, fatta alla città di Bergamo nel 1885, di una mummia e del suo sarcofago da parte di Giovanni Venanzi, console d’Italia ad Alessandria d’Egitto. Come rivela la lettera accompagnatoria del console Venanzi al Sindaco di Bergamo, il sarcofago proveniva da Luxor, l’antica Tebe.

Ripetuto per cinque volte sulla cassa del sarcofago, il nome del defunto è Ankhekhonsu, che significa “è vivo il dio Khonsu”. Tale nome e il suo incarico di sacerdote scriba del granaio destinato alle offerte del dio Amon confermano la sua appartenenza all’ambiente tebano.

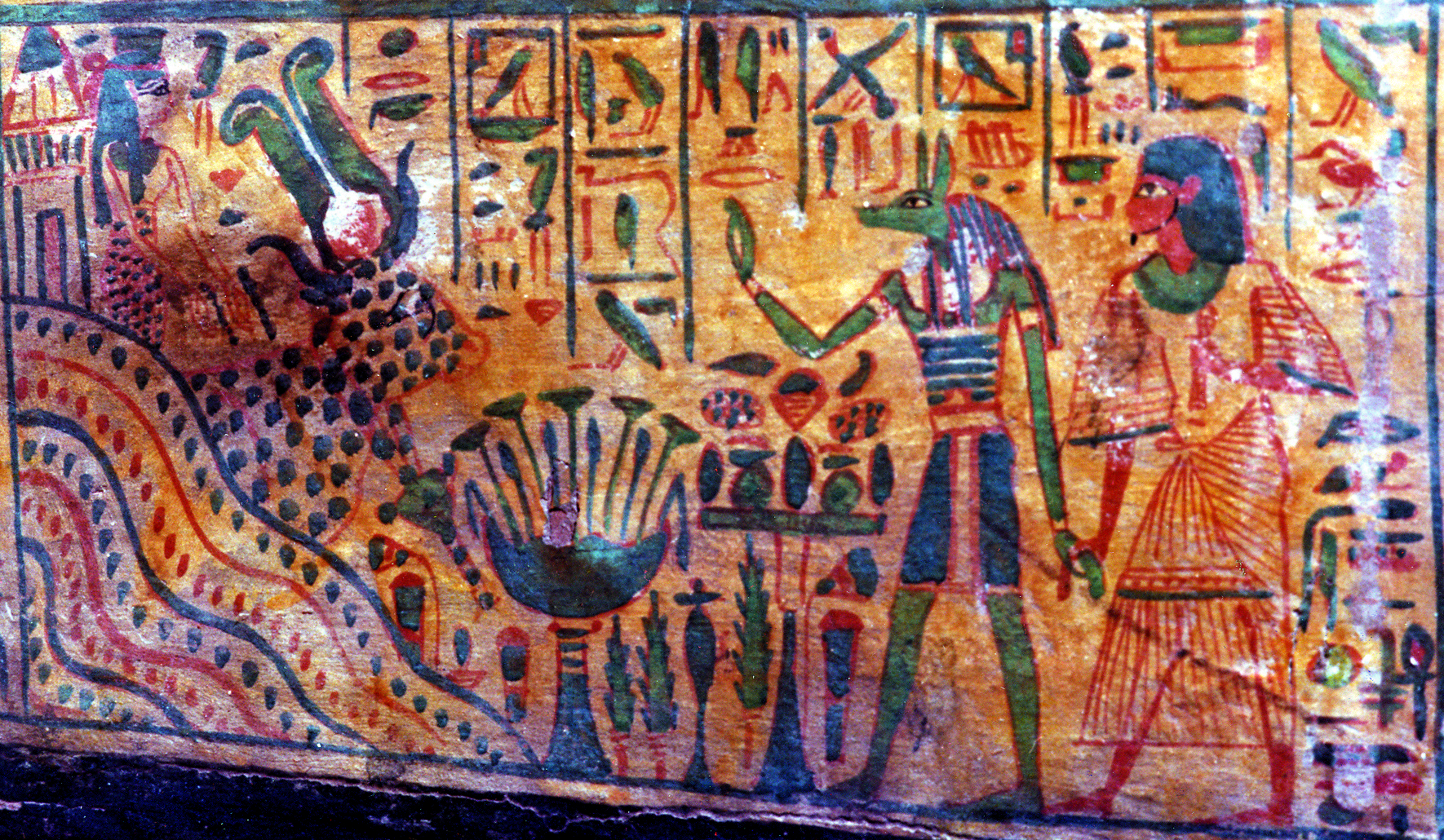

Il sarcofago è databile alla Terzo Periodo Intermedio, tra la fine della XXI e l’inizio della XXII Dinastia (969-900 a.C.), è di forma antropoide ed è di legno di cedro dipinto: sul fondo di colore giallo spiccano scene religiose intervallate da iscrizioni in geroglifico. Il coperchio reca in rilievo le fattezze del volto del defunto con la parrucca tripartita, la barba posticcia rituale, una stola rossa e un ampio collare che copre il petto e le braccia. Le mani, incrociate sul petto, stringono due rotoli di papiro. All’interno, poggiato direttamente sulla mummia, vi era un secondo coperchio, decorato come quello esterno.

Le analisi effettuate sulla mummia con le moderne tecniche della medicina forense, radiografie, TAC ed endoscopia, hanno rivelato che in antico furono tagliate le bende, probabilmente per depredarla degli ornamenti, interrompendo il processo di mummificazione. Lo scheletro non conserva la corretta connessione anatomica, dovuta ai numerosi spostamenti effettuati nel tempo, prima di essere restaurata ed esposta al pubblico.

La collezione egizia del Museo Archeologico comprende anche diversi piccoli oggetti, bronzetti, amuleti ma soprattutto shabti, piccole statuette mummiformi in terracotta o fayence, raffigurate con zappa e marra in mano e un sacchetto di semi sulla spalla. La maggior parte dei 22 shabti del Museo si data tra la XXVIII e la XXX dinastia, ovvero tra la fine del VI e la metà del IV secolo a.C.